毫厘之差,天地悬隔,违顺才起,纷然失心

《普劝坐禅仪》

在简体版《铁鼠之槛》的腰封上,是如此介绍这本书的:与安伯托·艾柯《玫瑰的名字》相抗衡的不朽经典,京极夏彦跳出俗世的清净传奇。

如果你是不熟悉推理作品的人,可能要问:“《玫瑰的名字》是什么小说?安伯托·艾柯又是谁?”

如果你对推理小说有一些了解,那你可能又要问了:“京极夏彦的小说,怎么会和清净扯到一起?”

不可读的小说

关于京极夏彦和他的小说,我曾经见人如此评价道:“京极的作品是这样的,他的脑子应该没病,但他的推理作品中总有很多人物脑子有病,所以看起来就和作者脑子有病一样。”通读完他的小说,再回头来看这个评论,自然深有同感,不禁让人捧腹发笑。

不过,这是建立在“读完他的小说”这一前提下的。以我的经验来看,初次接触京极夏彦小说的人,能坚持读完的,可能只有十之一二吧。京极夏彦的小说,某种意义上来说其实是“不可读”的小说。

造成京极夏彦的小说“不可读”的,主要是以下两个原因:

一是篇幅长。京极夏彦的小说,出道作《姑获鸟之夏》,就有五百页,三十万字之多,越到后期,篇幅越是变本加厉。最长的当属《涂佛之宴》了,《涂佛之宴》共分上下两篇,上篇“宴之支度”为出题篇,下篇“宴之始末”为解谜篇,上下两篇各两册,全书加起来有一百多万字,一千六百多页,放在推理小说里,这算是巨无霸级的篇幅了。

二是京极夏彦喜欢炫学。在他的小说里,往往会涉及到许多不同类别的知识,就拿《狂骨之梦》来说,这可能是京极夏彦最炫学的一部作品了,从妖怪狂骨的传说到弗洛伊德和荣格的心理学,从宗教学的探讨到天主教和新教之辩,从密宗到立川流,再到日本南北朝和天皇的历史。其实这篇小说的主线故事和诡计并不复杂,但是京极夏彦加入的炫学,大大提升了阅读的难度。

不过话说回来,看京极夏彦的小说,又有谁是为了看诡计而来的呢?正如没人会为了看单纯的推理而去看松本清张的小说一样,京极夏彦的炫学,既将一部分读者拒之门外,也吸引了诸多读者慕名而来。

在炫学这一点上,京极夏彦和安伯托·艾柯,其实有相似的地方。当然,安伯托·艾柯作为当代意大利最伟大的作家、哲学家、历史学家,拿他和京极夏彦这个一开始想画漫画的日本老头比好像有点不太恭敬,但是具体到作品来讲,京极夏彦的《铁鼠之槛》和安伯托·艾柯的《玫瑰的名字》,相似的地方实在是太多了。

《玫瑰的名字》是发生在修道院的一群修士之中的谋杀案,其中夹杂了哲学、历史学、神学等诸多学科的知识,而《铁鼠之槛》,则是发生在寺庙中一群僧人之中的谋杀案,其中也夹杂了历史、禅学等诸多知识,甚至可以说,《铁鼠之槛》就是东方版的《玫瑰的名字》。我没有在公开的采访中看到京极夏彦谈论《玫瑰的名字》,不过我相信,《铁鼠之槛》正是他向安伯托·艾柯致敬的产物,如果他知道在中国大陆发行的小说上,将他的小说和《玫瑰的名字》这样伟大的作品相比较的话,想必他也会非常高兴吧。

清净从来不是京极夏彦的风格

当了解到京极夏彦是小樽出身的时候,我感到十分惊讶。

介绍小樽,就一定会提到岩井俊二的《情书》,小樽正是《情书》这部电影的拍摄地。除了岩井俊二,小樽还因海鲜、运河和玻璃而著名,又因地处北海道,在冬日时,小樽总会被雪所覆盖,京极夏彦在《铁鼠之槛》里,也描写了被雪所覆盖的图景,不知书里所描绘的,是不是正是作家本人年幼时的记忆?

总而言之,小樽是一座非常清净、优美的小城,也正因为如此,在得知京极夏彦是小樽出身时,不少读者都会大吃一惊。因为就作家的作品而言,京极夏彦所写的故事,可以说是诡魅而恐怖,这既是因为故事本身,也是因为京极夏彦总会将日本传说中的妖怪和他所写的故事联系起来。本就诡异的故事再和怪谈相结合,更是胜过两倍的诡魅,这样清净的小城,诞生出这样一位妖怪作家,真是不可思议。

“妖怪作家”可以算是对京极夏彦最准确的描述了。作为妖怪推理的开创者和新本格推理的代表人物,京极夏彦的每一篇小说都离不开“妖怪”,这些妖怪并不是什么超自然的魑魅魍魉,而是角色本身的心障。

“心之所念,化而为妖”,在京极夏彦的小说中,犯下罪行的人都是因为自身的心魔,这些心魔则近似于传说中的妖怪,主角之一的阴阳师京极堂——中禅寺秋彦的形象近似于传统推理小说中的安乐椅侦探,但是他的所作所为,与其说是破案,更近似于驱魔。在传统的推理小说中,核心是案情,高潮是推理,但是在以中禅寺秋彦为主角的京极堂系列里,重点从来不是案情和诡计,借主角中禅寺之口来说,真正让侦探困扰的,不是揭露案情,而是“如何解除在人们身上的诅咒、护身物,让生活回到正轨”,这即是所谓的“驱魔”,在最后和犯人的对决中,中禅寺往往是从一个妖怪入手,通过分析这个妖怪,驱散犯人的心魔,也驱散萦绕在众人心头的迷雾。

换句话说,京极夏彦的妖怪推理小说,重点不是将犯人绳之以法,而是让众人的生活回归正常。如果说有什么是贯穿整个京极堂系列的,那大概就是这种对“正常”的执念吧,毕竟在京极堂系列里,即使是主角的那几位,或多或少也都为自己的心魔所困:小说家关口,一直为战争的阴影和抑郁症所困(京极堂系列的时代背景是二战刚刚结束的二十世纪五十年代),在《涂佛之宴》中甚至精神崩溃;刑警木场修太郎,在战争之后失去了自己的目标,深陷迷惘;看似洒脱大条的京极堂的妹妹中禅寺敦子,也有自己的心障。

“凡人皆有心魔”,在这一前提下,京极堂系列小说最突出的风格便是妖怪带来的诡魅和故事自身浓重的悲剧色彩,所以,如果是对推理小说有一些了解的人,看到书腰上的“清净”二字,必然是要问了,“京极夏彦的小说,怎么会和清净扯到一起?”

这正是《铁鼠之槛》这篇小说的独特之处了。

清净

“是贫僧杀的。”

《铁鼠之槛》的故事,正是由这句让人摸不到头的话开始的。

冬天,盲眼按摩师尾岛在在山间行路时,突然遇到了什么东西挡住了他的去路。在尾岛试图搞清是什么挡住自己的路时,忽然有人对他说,在地上挡住他去路的是一具尸体,而这个人正是他所杀的。杀人者自称“贫僧”,面对尾岛,依然不慌不忙,仿佛对自己杀人被发现毫不在意。他面对尾岛,还似有深意地说了一段有关“牛”与“鼠”的话,把尾岛说的云里雾里,摸不着头脑。

接下来视角转向箱根的旅馆“仙石楼”,在这里,本篇故事的重要角色古董商今川登场。今川来到箱根,是为了与一位僧人洽谈古董买卖的事务,但是约期已过,依然不见这位僧人的身影。今川闲来与旅店里一位度假的老翁对弈,恰好遇到记者鸟口守彦与中禅寺敦子。鸟口此次和敦子来到箱根,是为了前往山中明慧寺采访,在上山拜访寺庙之前,二人前往仙石楼与同事饭沼汇合。而在仙石楼里,鸟口发现院中的树上有一具冻僵的尸体。

接下来登场的是小说家关口巽。因为箱根挖出了一个埋在山中的书库,经营旧书店的中禅寺秋彦受到委托前往箱根为古书估价,借此机会,中禅寺夫妇也邀请了关口夫妇一同前往箱根游玩。白天中禅寺前往书库工作,而两人的妻子则一同出去观光,只剩下关口一人待在旅馆里无所事事,正当关口不知道做些什么好的时候,鸟口突然出现在关口面前,表示“仙石楼”发生了杀人事件,中禅寺和关口的好友,侦探榎木津礼二郎被请来解决案件,中禅寺的妹妹敦子也请同在箱根的哥哥前来帮忙。然而这一切,只是连续杀人事件的开始。

《铁鼠之槛》这篇小说的前半段,大致的情节就是这样。

之前有说到,《铁鼠之槛》是一篇清净的小说,而它的清净,其实从前面的梗概中便可一览一二。

这是一个发生在冬日箱根的故事,箱根以风景和温泉而闻名,在这篇小说中,京极夏彦用了不少的笔墨来描写箱根的冬日景色。之前也有说到,京极夏彦是北海道小樽人,或许他笔下的箱根,其中夹杂了一半自己有关小樽的回忆吧。这篇小说中有许多罪行发生在雪中,但是箱根的美景把罪恶感冲淡了,试想在一片纯白的雪中,一位身披黑衣的僧侣手持锡杖,站在一具半埋在雪中的尸体旁,一面手持沾满血的杀人的锡杖,一面又为尸体诵经超度,只有红、白、黑三色构成的这画面并不让人觉得恐怖。

罪恶融在了雪里,只留下了清净的感觉。

但这白雪之下,隐藏着中禅寺秋彦在京极堂系列中最强的对手。

那是一座山。

牢槛

诸位可曾听说过“暴风雪山庄”?

所谓“暴风雪山庄”,是一种在文艺作品中常用的模式,即一群人被困在一个相对封闭的环境中无法逃离,而故事就在这样的环境中展开。像阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》,斯蒂芬·金的《迷雾》,它们都是典型的“暴风雪山庄”模式的作品。

而《铁鼠之槛》,从某种意义上来说,也是一部这样的作品。

之所以说是“从某种意义上来说”,是因为乍看过去这篇小说和传统意义上的“暴风雪山庄”作品差别很大。在小说中,京极夏彦并没有为箱根的山施加任何物理上的限制,虽然是冬天的雪中箱根,但是雪并没有导致道路封闭,故事中的所有角色如果想要离开这座山,那么随时都可以离开,但是一直故事的最后,在箱根这一舞台上的角色都有增无减,箱根的山,像是有结界一样,让进入这山的人都心甘情愿的留在山中不愿离开。 被“困”在这山中的,既有山上明慧寺修禅的僧侣,也有第一次来箱根做生意的古董商今川,甚至率领一众警察前来缉凶的山下警部补,都被困在这山中无法逃离。

这山就是有这样的魔力。而这山的魔力的秘密,就藏在这篇小说的标题里。

京极堂系列的标题,其实都自有其深意,每一部的标题,都是本篇的妖怪和线索拼凑而成的。《姑获鸟之夏》中,姑获鸟是小说中关键的妖怪,夏是故事中某一事件发生的季节;《魍魉之匣》中,魍魉在小说中多次被提到,而匣子在故事中既是关键的道具,又映射了某个地方;《狂骨之梦》中,狂骨是本篇小说的妖怪,而朱美的“梦”则是解谜的关键。到了《铁鼠之槛》,铁鼠是本篇中关键的妖怪,而“槛”则是导致一切发生的原因。

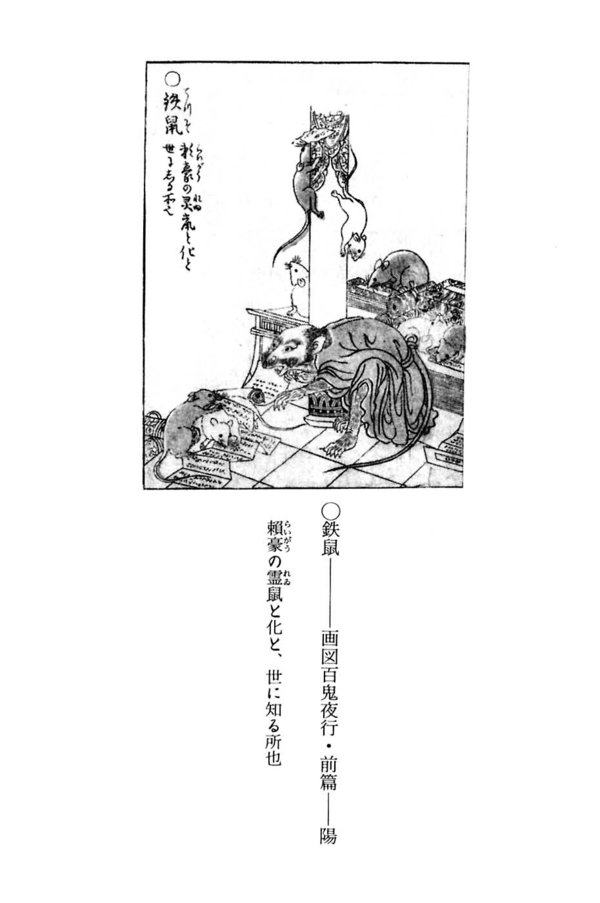

铁鼠这个妖怪,和姑获鸟、魍魉、狂骨这些源自中国的妖怪不同,它是一个起源自日本本土的妖怪。

传说日本三井寺高僧赖豪为天皇求子,皇子诞下以后,天皇问赖豪想要何物作为赏赐,赖豪回答说“不求官禂,惟请应许园城寺设立三摩耶戒坛。”这个请求实际上就是请天皇承认三井寺为诸寺之首,而当时三井寺和比叡山的关系紧张,僧侣们也常常因为这一原因火拼。赖豪的这一请求让天皇颇为为难,最后为了不得罪比叡山,天皇还是没有答应赖豪的请求。赖豪怒上心头,绝食而死,死后化作八万四千只铁牙石身的铁鼠,涌入比叡山的藏经阁中啮咬经典,而赖豪替天皇求来的皇子敦文亲王,也在他死后不久夭折。

在一般人的概念里,赖豪身为高僧,自然应当不为俗世所束,为何又对设立戒坛有如此执念?请求设立戒坛失败后,又为何要立下如此毒咒?是因为无法实现愿望的悲念?还是因为付出的努力得不到回报?咒杀自己求得的皇子,噬尽对头比叡山经典的赖豪,比起得道高僧来,更像是个妖僧。

真的是如此吗?

事实上,传说中被赖豪咒杀的敦文亲王,在赖豪死前七年便已经去世了。赖豪化身铁鼠的故事,是在当时诸寺对立的情况下诞生的为诸寺争斗所用的工具,毕竟人是不会变成老鼠的。但信仰和思想是切实存在的,当信仰和思想化为有形之物时,就免不了要沾染乌烟瘴气的俗念。回到书中来,书中明慧寺的僧侣们,正是如此。一辈子在深山古寺中寻求“禅”和“悟”,到头来却又因此陷入魔障,而罪恶也因此而起。贪、嗔、痴乃佛教三毒,是“我执”,明慧寺诸僧的牢槛,正是来自于对“禅”的“我执”。嫉妒和憎恨,书中之罪皆由此而起。

修行不够,终究是修行不够。

诸僧身居山中多年,这山将诸僧同“社会”隔离开来,在这山中,“我执”愈发的让诸僧难以自拔。要避免书中之罪发生,其实说来也简单,就如中禅寺在书中对常信和尚所说的那样:“您应该依照您所想的,尽早离开这座山才对。”

可是这牢槛,岂是你想离开就能离开的?

禅

与其说是推理小说,倒不如说《铁鼠之槛》是一本有关“禅”与“修行“的小说。

我觉得,以宗教为主题的小说,既难写,又好写。难写的是,小说中有关宗教史的内容不能有偏差,对宗教的心得也要能说服人才行,而做到这两点则需要作者付出不少心血。好写的是,因为能读懂的人不多,而且宗教是一个相对开放的理念,所以作者完全可以自己临场发挥,写个天花乱坠,只求把读者说的云里雾里,不求讲清什么,只求蒙倒一片。

作为一部以宗教为主题的小说,《铁鼠之槛》究竟属于难写的那种,还是好写的那种?我觉得这二种成分各占一半,书中有一半内容大概是京极夏彦只求蒙倒一片的即兴发挥,还有一半则是不对禅有所研究,就写不出的东西。在书中,古董商今川有一句话说的好:“就算明白,但觉得明白的瞬间,就变得如同不明白。也就是觉得明白,是对自己说明自己已经明白这件事的状态。其实已经明白了,却在说明的阶段失去了它的本质。”

这段话说来有些绕口,但却巧妙地点破了禅的秘密。

我不是修行者,也不懂禅,参不透禅机。我和禅之间的关系,可能仅仅就靠几本铃木大拙的书联系起来。你要问我什么是禅,我回答不上来,但脑海里却又朦朦胧胧的好像有什么东西。

其实,这便是禅了。

所谓禅,其实就是无法诉诸言语的事物。“不立文字、教外别传、直指人心、见性成佛”,这便是禅。

对一些道理,在理解的过程中就是真正的了解了,但若要说明自己明白了什么,就失去了它的意义。这正是“见性成佛”和“不立文字”,禅之美妙就在于瞬间透彻的感悟,而这种感悟却很遗憾的不能和他人共享。所以禅只能靠修和悟来领会,或渐悟,或顿悟,修行之路有千万条,但结果却只有这一个。

古往今来,不知有多少参禅者在追求“悟”独有的一瞬之美。即使是一个最简单的道理,“悟“的瞬间带来的豁然开朗的感觉,依然让人着迷。

而这也是最危险的。这种豁然开朗的感觉,也许正是自己以为悟道的魔境。行为对错,自有道德和法律来规范,而禅,无论是否明白,人人心中总是明白,“不立文字”的玄妙,让人人皆可悟道,也让人人皆可遁入魔障。

“觉得明白的时候,虽然明白,却和不明白没有两样。不需要说明,以活着本身来体现已经明白了的这件事,才算是真正明白了。”

这是今川上面那句话的下半句。是了,是了,禅正是如此了。